世界の録音再生機器の歴史に名を残す数々の銘機を生み出した日本のオーディオブランド・TEAC。記録の質、そして再生の質の追求とはすなわち音質の追求に他ならない。長く続くその道の先にあるものは。

PHOTOGRAPHY: KATO JUNPEI TEXT: SUGAWARA GO

『SWITCH Vol.36 No.1 特集:良い音の鳴る場所 福山雅治』より

STEREO TAPE DECK:A-4010|1968

記録と共に受け継がれていくDNA

このページに掲載されている上から計6台の機器には三つの共通点がある。

ひとつは、これらが既に販売されていないビンテージ機器であるということ。今から約50年前の1968年から、1995年までの間に製造されたものである。ふたつめは、すべてが同じメーカーによって生み出されたという点。1953年に創業し、以来現在までオーディオ専業ブランドとしてその名を馳せるTEAC<ティアック>の製品である(うち一点はTEACのプロ用機器ブランドTASCAM製)。そして三つめの共通点は、これらすべてが「記録」と「再生」にまつわる機器であるということ。「記録」「再生」。このふたつの言葉がTEACのアイデンティティを形成している。

上の写真は、今や市場からは姿を消したメディアであるオープンリールテープを使用するオープンリールデッキ「A-4010」で、20万台を超える売上台数を記録した大ヒットモデルだ。当時のオーディオ好きな人々は、この直径7インチという大柄の磁気テープにこぞってFM放送を録音・再生し楽しんでいたという。

下の写真の機器もまた、どれもが銘機と呼ぶに相応しいものである。とりわけ国産初のカセットテープデッキ「A-20」、そして世界中のミュージシャンに愛され、ブルース・スプリングスティーンの名盤『ネブラスカ』を生んだ4トラックレコーダー「144」は、日本の録音再生機器の歴史に名を残すモデルと言って過言ではない。

——記録と再生分野において人々が求める最高水準の技術を追求し、今を未来へつなぐことで、人々のより豊かなライフスタイルを支援する——これがTEACが掲げる企業理念であり、現在に至るまで「記録と再生」を追求し日々新たな製品を開発し続けている。そして今年、TEACは新たな製品群となる「Reference7」シリーズを発売し、そのコンセプトとして「NEW VINTAGE」を打ち出した。TEAC執行役員/マーケティング本部長の伊東奈津子氏はこう語る。

「昨年よりTEACは長年培われてきた自分たちのブランドとしての強みを見直し、原点に回帰することで再びブランドを活性化させる『リアクティベーション』という取り組みを始めました。音楽の聴かれ方が多様になってきた今だからこそ、良い音で音楽を聴くことで生活も気持ちも豊かになる、そんなメッセージを多くの人に伝えていきたい。そして良い音での録音、再生にこだわり続けてきたTEACだからこそできることを突き詰めたのが、Referenceシリーズフラッグシップモデルとなる『NR-7CD』です」

デザイン、機能性、コンセプト、そして音質。TEACというブランドしか持ち得ないDNAが深く刻み込まれたこの「NR-7CD」から、TEACの新たな時代が始まる。

STEREO CASSETTE DECK:A-20|1968

STEREO CASSETTE DECK:A-450|1972

CASSETTE MULTI TRACK RECORDER:144|1979

DIGITAL MULTI TRACK RECORDER:DA-88|1992

CD PLAYER:VRDS-25|1995

映画監督から見る音楽の伝播力 大友啓史

総合芸術とも呼ばれる映画の作り手にとって、音楽表現ならではの力とは。『龍馬伝』、『るろうに剣心』シリーズ、『3月のライオン』等の作品で知られる映画監督・大友啓史が、あらためて音楽に向き合って感じた様々なこと。

——本特集のテーマは「良い音で音楽を聴く楽しさ」ですが、映画監督である大友さんからすると、それは「良い映像で映画を観る楽しさ」とも重なりますか。

「面白いなと思ったのは、試聴の最後にハイレゾ音源を聴かせてもらったんですね。ものすごくクリアで、すべての音が細やかで繊細に聞こえてくるような感覚でした。もちろんそれは素晴らしいんだけれど、自分に合う、合わないということで言うと、聴いた瞬間に『そこまで聴こえなくてもいいな』と思ってしまった。そしてそれは自分が映像に対する考えと同じで、僕は常に映像をどう『汚す』ことができるか考えているような人なので。そういう意味ではレコードのほうが感覚的には合っているかもしれない。あくまで聴く側の好みだとは思いますけれど」

——「どう汚すか」という表現は面白いですね。

「それは言い換えると『多様性』でもあるんです。音楽も映像も文学も同じで全ての表現に言えるんだけれど、僕はそこに作り手の多様性が感じられるものが好きなんです。そしてその表現者の趣味嗜好、考え方やメッセージを作品から常に感じ取りたいと思う。音楽の作り手が百人いるとして、彼らが皆自分にとっての『良い音』で作品を作った時、そこには百通りの良い音があるはず。それを聴き取りたい。もちろん聴く側としてもただ受動的に聴くのではなく、そこから自分の好きな音、響きを捉えようと能動的に向き合ったほうが、絶対に楽しいですからね」

——映像作家という職業からすると、音楽という表現に対してはどんな思いをお持ちですか。

「結局のところ、どうやっても映像は音楽には勝てないんです。映像で二時間積み重ねても揺さぶれない感情を、音楽は一発で揺さぶることができる。映像というのは積み重ねで伝えていくものなんですね。これはこういう物語です、ここで誰かと誰かが出会い、別れ、こんなことが起きる、ということをひとつひとつ理で攻めていく。そうやってそれを観ている全ての人に同じ体験を、三十分、一時間、一時間半と共有させて、一斉に泣かせたり笑わせたり、喜ばせたりすることができる。でも音楽はその積み重ねが一切無くても、ある曲を聴いただけでその人自身が重ねてきた個人的な経験や体験といったものにダイレクトに作用して、一気に気持ちを突き動かすことができてしまう……映像をやっている側としては『かなわねえな』って(笑)」

TEACの新時代を象徴するシステム

アンプ、CDプレーヤー、ネットワークオーディオプレーヤーが一体化し、様々な音楽ソースに対応したフラッグシップモデルNR-7CD(写真左)。さらにBluetooth対応ターンテーブルTN-400BT(写真右)と組み合わせれば、アナログ音源も高音質で味わうことができる。(いずれもオープン価格)

——今回は大友監督にとってそんな個人的な思いの詰まった作品を、TEAC NR-7CDを中心としたシステムで聴いていただきました。

「敢えて職業的な分析は控えて純粋に音楽を聴くことに集中していましたけれど、音のクオリティが極めて高いというのは前提とした上で、非常にシンプルで素直に音楽を鳴らしてくれるシステムだと感じました。どこか一部分を強調するでもなく、ゴージャスな味付けをするでもなく、素材そのものの良さを純粋に味わわせてくれる料理のような……簡単なようでいて実はとても難しいサービスを目指しているなと。メーターの付いたいかにもオーディオらしいデザインも気に入りました。こうやって良いスピーカー、良いアンプで聴くともはや『一人ライブ』ですよね。音圧も自分でコントロールして、自分の感情と向き合いながら聴ける。実際のライブにも足を運ぶけれど、純粋に音楽を一番楽しめるのはこっちの『一人ライブ』だと思う。こうやって時間も音圧も思いのまま、自分の聴きたい音を、聴きたい瞬間にグッとボリューム上げる。今日はあらためてその楽しさを噛み締めました。と同時にこれは危険な世界に足を踏み入れてしまったな、と(笑)」

【プロフィール】

大友啓史 1966年岩手県生まれ。90年NHKに入局。「ハゲタカ」「龍馬伝」などの演出を手掛ける。2011年独立、『るろうに剣心』シリーズ、『ミュージアム』等を監督。最新作は『3月のライオン』(2017)

FAVORITE SOUND

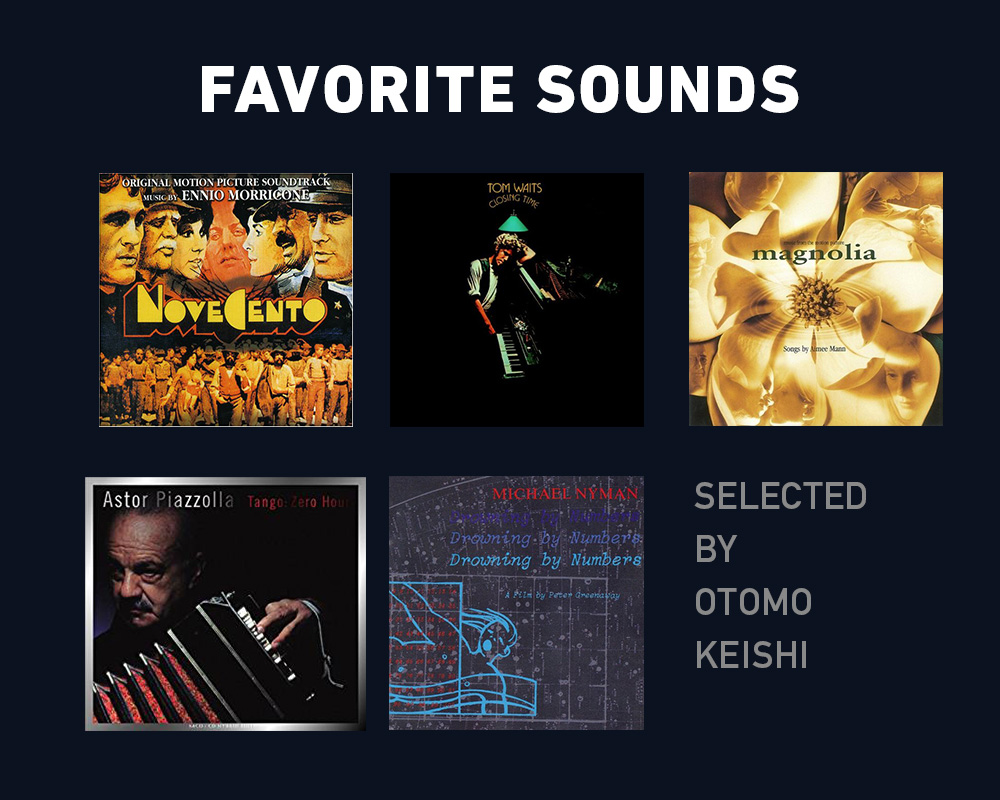

良い音で聴きたい5枚のアルバム SELECTED BY OTOMO KEISHI

『1900年』Original Sound Track

『Closing Time』Tom Waits

『Magnolia』Original Sound Track

『Tango: Zero Hour』Astor Piazzolla

『数に溺れて』Original Sound Track

5時間にも及ぶベルトリッチの『1900年』の冒頭、何も物語が始まらず静かにこのオープニングテーマが流れる。この曲を聴くだけで人の一生や、その生涯に何が起きたかという物語を想起させる、そのくらいの大きな音楽性を持った曲です。『Closing Time』、きっと録音はあまり良くないんだけれど、トム・ウェイツという唯一無二のボーカリストの原石みたいな部分が埃まみれの音の中に曝け出されている、その感じがちゃんと伝わってきました。音も感情もシンプルで余計なものがひとつもない。『Magnolia』はエイミー・マンの「ONE」を聴きましたが、最初は彼女のボーカルのみで始まって、少しずつ他の音が足されていくんだけれど、足されれば足されるほど声だけが際立っていくという。最高に気持ちよく聴きました。『Tango: Zero Hour』のピアソラのバンドネオンも、南米らしい風土性や土着性、汗臭さが感じられる音でしたね。匂いってとても大事で、今の時代どんどん匂いを消す方向に向かってるけれど、むしろ僕は匂いを本能的に求めているし、個人的にもそうした表現をやっていきたいと思っていますから。『数に溺れて』の音楽はマイケル・ナイマンですが、ストリングスの聴こえ方に注意して聴いていました。それぞれの楽器の音が分離しクリアに聴こえて、きっとこれは録音で意図したとおりの音なんだろうなと感じましたね。